|

Contaba yo... |  |

|---|

-1. Cambio climático - 2. El pirómano - 3. Dando un paseo... - 4. Playa del Desnaraigado o Torrecilla - 5.El paseo - 6. Aquella cocina caballa - 7. El Tarajal y su chiringuito - 8.La familia moderna -

- 9.Caracoles - 10.Un día cualquiera... - 11. El Monte - 12.Un día también fui jovén - 13.Las playas - 14. Jureles "oreaos" - 15. Pena "El Relente" - 16. Ceuta - 17. Apuntes de la pesca en Ceuta-

18- Apuntes de la pesca en Ceuta II-19. Apuntes de la pesca en CeutaIII: El Marisqueo -20. Apuntes de la pesca en Ceuta IV: Las almadrabas -21. Apuntes de la pesca en Ceuta V. El Salazón -

-22. Última singladura del Guadalete -23. El agua en el mundo-

CAMBIO CLIMATICO

Últimamente, no hay medio de comunicación que un día sí y otro también, no saquen a relucir el tema del “Cambio Climático”.

Desde esta Web, quiero dar mi opinión sobre las consecuencias que podría generar este fenómeno en nuestra tierra.

El origen de los cambios climáticos, se debe al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, considerándose como el principal elemento contaminante, el dióxido de carbono (Co2), responsable del 55% del calentamiento global del planeta.

Un estudio sobre los cambios climáticos advierte que, para los próximos 100 años, desaparecerá el 50% de los glaciares de la tierra.

El promedio mundial de emisiones de Co2 por habitante año, es de 4 toneladas. El índice de emisiones en España se sitúa en 6’5 toneladas. Mucho, pero nada comparable a la de los americanos que se sitúa en 21 toneladas.

Se considera que las emisiones, deberían reducirse a 2 toneladas por habitante año si se pretende frenar el cambio climático.

Con éste cambio, especimenes tanto animales como vegetales, cuyo hábitat estaba limitado por el clima, unos, verían reducido su campo de acción y los otros de zonas más templadas se irían extendiendo.

Informes de la India y Colombia, detectan la llegada a 2200 metros de altitud, de mosquitos transmisores de la fiebre dengue. Nunca solían superar los 1000 metros dado el freno que suponía las bajas temperaturas.

El calentamiento progresivo del planeta, podría causar la propagación de enfermedades tropicales, tales como la malaria, a países que actualmente están libres de ella.

Según la preocupante advertencia de la OMS –ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD--, enfermedades como la Esquitomatosis, la fiebre dengue, la Lesmanihosis, enfermedad del sueño, etc. Además del riesgo de transmisión de dolencias, prácticamente erradicadas en occidente, como la tuberculosis y la lepra que asolan a millones de personas del tercer mundo, penetrarán en España en pocos años. Mi amada Ceuta, desgraciadamente hará el papel de puente en ésta Apocalipsis.

Carlos Bueno, veterinario y biólogo de la organización ecologista “Greenpeace”, no lo pone en duda. Este cambio climático, crea condiciones favorables para los incestos que propagan las enfermedades, permitiendo que se críen en mayor número y que vivan más tiempo. En el caso de España, el riesgo es mayor dado su benigno clima por estar situada en una peligrosa franja entre el frió y el calor.

Algeciras, 28 de febrero de 2009

José María Fortes Castillo

<---Volver

EL PIRÓMANO

Año tras año, las pantallas de televisión nos siguen mostrando imágenes escalofriantes. Los incendios forestales que asolan los bosques del planeta. Montes devorados por las llamas, perdida de fauna y flora --que tardaremos muchos años en recuperar--, bomberos y voluntarios rompiéndose el alma y entregando en algunos casos hasta la vida. Este es el resultado de la actividad de unos seres indeseables que conocemos como “pirómanos”.

Algunos los consideran locos o maníacos destructores. Nada más lejos de la realidad. El pirómano actual es un fruto más de los países desarrollados. Preñado de intereses económicos, con el único objetivo de obtener un beneficio rápido que le aporte rendimiento a sus intereses, sin importarle el mañana ni la calidad de vida que heredarán nuestros hijos.

Si de verdad se pretende acabar con este grave problema de los incendios, habría que plantearse quien o quienes se benefician con ellos.

Al margen de los incendios provocados, para crear zonas de pasto para el ganado. Es sabido, que los incendios generan gran cantidad de millones de beneficio en múltiples sectores empresariales, como empresas dedicadas a la fabricación de maquinarias pesadas. Después de los incendios, el coste de la madera queda reducido a la mitad de su coste real. La industria del tablero prensado de baja calidad y las papeleras, suele aprovechar la ocasión para hacer grandes negocios a costa del desastre ecológico.

Empresas dedicadas a la extinción de incendios, como las que se dedican a la forestación se benefician notablemente de esta desgracia. Es indudable que el incendio forestal es un negocio para un determinado sector de la industria.

El caso es que la proliferación de incendios forestales en nuestro país, continúa como algo desgraciadamente habitual, con un balance de decenas de muertos e inmensas superficies de bosques destruidos por las llamas, con el consiguiente efecto de desertificación, pérdida de biodiversidad y riqueza forestal.

El único país de Europa calificado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA--, de alto riesgo de pérdida de suelo, es España.

El 14 de octubre de 1994, más de un centenar de países firmaron el convenio de la desertificación, acto celebrado en Paris organizado por el –PNUMA--. En este acto, quedó reconocido el sureste de la Península Ibérica, como el desierto europeo. Actualmente, alrededor del 35% del territorio español, corre un alto riesgo de erosión, como resultado de los incendios forestales.

Hoy está muy de moda la frase “daños colaterales”, pues bien los incendios forestales conllevan grandes daños colaterales.

Los incendios de Galicia en el verano de 2006 originaron grandes pérdidas a las familias que viven del marisqueo en las rías.

Al desaparecer el matorral o la arboleda que hace las veces de paraguas el terreno queda desnudo e indefenso. La lluvia arrastra en sus escorrentías las cenizas del monte hasta el mar, depositándose ésta en el fondo de las rías, creando una capa impermeable entre el medio acuático y la arena, ocasionando la muerte por asfixia de todos aquellos animales que viven enterrados en la arena, especialmente los bivalvos.

En agosto de 2007, el Peloponeso -Grecia- arde por los cuatro costados. El día 28 de agosto se detectan 57 nuevos focos –imposible que sea casual tantos focos un mismo día--. El resultado fue que la afluencia de turismo, se redujo en un 73% con respecto al año anterior. Las pérdidas económicas fueron cuantiosas.

Y para terminar, quiero hacer un ruego a todo aquel que se digne a perder un tiempo en leerme: ¡¡¡cuiden el monte!!!. Se decía que cuando los iberos llegaron a la Península Ibérica, una ardilla podía atravesarla de sur a norte sin bajar de los arboles ¿Qué hemos hecho de aquel vergel?

Si sabemos que un árbol, origina el suficiente oxígeno por término medio, para que respiren 10.000 personas y además somos consecuentes con la importancia que esto tiene, no tenemos más remedio que reconocer, que es obligación nuestra velar por la integridad de los bosques y ayudar a las autoridades a descubrir al pirómano.

Algeciras, 28 de febrero de 2009

José María Fortes Castillo

DANDO UN PASEO…

Ya ha pasado el temporal de levante que hemos tenido estos últimos días. La tarde invita a dar un paseo por la playa y yo me presto a ello. Cuando piso la arena, observo que está sucia, muy sucia. Este es el resultado de la dinámica que ejerce el levante sobre nuestras playas. Todo cuerpo flotante que se halla en esa zona es arrastrado a la orilla. El levante es uno de los principales enemigos de los cuidadores de playas.

Estamos finalizando marzo y se nota que los días son más largos. Absorto en mis pensamientos, me topo con los restos de una patera. Sólo queda el espejo de popa y un trozo de la borda de babor. El gran tamaño y el color azul oscuro, claramente te dice el origen de la misma. Es la típica embarcación que se utiliza en Marruecos para el traslado de inmigrantes a la península.

Sigo con mi paseo, pero con la estampa de la patera en mi mente. Esos trozos de madera ¿Qué odisea habrán vivido? Quiero hacerme una idea de lo que pudo suceder y pienso que vendría cargada de subsaharianos o marroquíes, que el temporal de levante los sorprendió cerca de tierra y el patrón ante el temor de naufragar lejos de la orilla, puso proa a ella hasta encallar en la playa. Los pasajeros alcanzarían tierra firme sin contratiempo y el patrón sin poder dominar la patera por la fuerza de las olas, optó por abandonarla antes de ser sorprendido por la vigilancia costera.

¿Qué modo de vida tiene esta pobre gente, que les empuja a jugarse la existencia con el fin de llegar a nuestro país? Es indudable que los países ricos lo son cada vez más y los pobres cada vez más pobres. En algún lugar leí que: La riqueza determina la salud y la salud determina la riqueza. El índice de enfermedad en los países pobres es muy alto, por lo tanto el enfermo no puede desarrollar su trabajo y así nunca puede superar la pobreza, al mismo tiempo que debilita la economía de su país. Es sabido que el hambre engendra hambre.

Antiguamente el hambre era una inseparable compañera de los pueblos, pero sobrevenía por causas naturales. Hoy la tecnología ha superado aquel jinete apocalíptico y la desnutrición se debe al comportamiento humano.

Como ocurre siempre, las víctimas de las grandes desgracias son los pobres y en este caso también. Ocho millones de personas mueren al año de hambre o desnutrición y de ellas cinco millones son niños.

Mientras tanto, los países ricos se dedican a incrementar los presupuestos al ministerio de Defensa, olvidándose de la hambruna que ellos han originado, por ejemplo en el continente africano.

Durante años, las potencias mundiales han explotado África y no han tenido el más mínimo reparo en asolarla para luego abandonarla a su suerte. La tala indiscriminada de árboles, ha convertido un vergel en zona desértica. Al no existir árboles, la influencia de lluvias es muy baja y cuando llueve es de forma torrencial, teniendo como resultado el arrastre de la poca tierra fértil que queda en el continente.

Hemos condenado a varios pueblos a la pobreza y los países ricos tienen la obligación de paliar este tremendo error, pero no lo hacen. La ayuda de los grandes países a paliar el hambre en el mundo se ha reducido a la mitad desde los años sesenta. Este dato también contesta de alguna manera, a mi primo Manuel cuando me preguntó si la gente de los años cincuenta o sesenta -mi juventud- eran mejor o peor que los de ahora. Antes se era más sensible, más humano. Hoy se es más materialista y cruel con el semejante. Hoy se utiliza una filosofía: «hagamos el amor y no la guerra». ¡¡Qué tremenda barbaridad!!, todos se abanderan con el pacifismo pero miramos a otro lado cuando nuestros semejantes mueren de hambre.

Ojala que todos los que vinieron a bordo de aquella patera encuentren un futuro mejor y que pronto, “la sensatez de nuestros gobernantes”, los lleve a paliar totalmente el hambre en el mundo.”

Algeciras, 27 de marzo de 2009

José María Fortes Castillo

PLAYA DE DEL DESNARIGADO O TORRECILLA

Resulta curioso comprobar, una y otra vez, como llaman a la playa de “Torrecilla”; playa de la “Potabilizadora”. Todo debido a la chapucera planta que se instaló en ese lugar por la década de los sesenta, con la misión de transformar el agua salada en potable. Por lo tanto, su antigüedad no supera los cincuenta años. Detalle que si cotejamos con la milenaria historia de nuestra ciudad, no deja en buen lugar a los que se empecinan en llamarla así.

En mi juventud, la conocíamos como playa del Desnarigado. Denominación que fue perdiendo fuerza a partir de la instalación de la desalinizadora que se ubicó en aquel lugar.

Tuve a mi cargo la responsabilidad de las playas ceutíes durante nueve años. No tuve más remedio que aprenderme como el Padre Nuestro, todo el litoral ceutí, para no caer en la frivolidad de, precisamente eso, llamar esa zona la playa de la “Potabilizadora”.

Al principio la seguía llamándola “El Desnarigado”, pero el denominado así es el castillo que al parecer servía de cuartel al famoso pirata.

La playa debe su nombre a la torrecilla que su ubica en el acceso a ella. Habitáculo que servía al cuerpo que hacia la guardia en el antiguo camino de ronda de la ciudad. Lugar muy bello y desconocido por gran número de ceutíes. Se accede con mucha facilidad a través de la barriada del Sarchás, donde al finalizar la misma se puede dejar el coche. A continuación un agradable paseo a través del bello litoral sur del monte Hacho, nos hace contemplar –si las aguas están claras- un hermoso y extraordinario fondo submarino que hacen del lugar, uno de los rincones más bellos de nuestra ciudad. Al poco de empezar, podemos ver una bonita estampa de la pequeña mezquita rodeada de arboles y como fondo el mar. Al final del agradable paseo y antes de llegar a la playa de Torrecillas, veremos el tristemente famoso tajo que conocemos como el “Salto del Tambor”.

En Ceuta se dan varios casos de cambios de nombre de lugares y ahora se me viene a la memoria, la conocida y popular piedra del Caballa. Antes de estar instalado allí el Caballa, hubo una fábrica de conservas de pescado propiedad de la familia Carranza. Por entonces la piedra era conocida como “El Espigón” y otra que hay en el centro de la playa –que el aporte de arena la ha cubierto-- que se dejaba ver con la bajamar era conocida como “La Laja”, y he oído a muchos llamarla la piedra de la Ribera.

Otra playa que se recuperó para el baño y se oficializó en el año 1995, es la playa de Miramar, llamada por gran número de ceutíes como playa de la Almadraba.

Debemos de procurar mantener nuestra historia y denominaciones, como la conocían nuestros antepasados, sin tratar de disfrazar aquel legado tan hermoso.

Aquellos bonitos nombres que recuerdo de pequeño, como eran las calles de la Muralla, la Brecha, la Marina, el Rebellín, Larga o Puente Almina, cuando nos lo quitaron, también nos robaron parte de nosotros mismos, de nuestra historia.

Algeciras, 1 de abril de 2009

José María Fortes Castillo

EL PASEO

Me gusta pasear. Me gusta tanto en verano como en invierno. Generalmente, cuando salgo de casa solo o como casi siempre en compañía de mi esposa Rosi, suelo tomar la dirección de la playa de Getares, siguiendo la ribera del río Pícaro. Cuando este paseo es preconcebido, suelo abastecerme del pan sobrante que durante varios días, Rosi me guarda en una bolsa. Cerca de la playa, existe un puente que me permite colocarme en el centro del río y desde allí, comienzo a arrojar trozos de pan, durante pocos segundos. El instinto de los animales cuando hay comida cerca es digno de admirar. Antes de arrojar el pan, solo se ven deambular algunas lisas, pero al momento de caer éste en el agua, salen lisas hasta debajo de las piedras, siendo las primeras en acudir, pero no los únicos especimenes. De inmediato se aprecia la presencia de barbos, pollitas de agua, ratas y hasta renacuajos.

La riqueza de fauna en esta zona de la desembocadura del pequeño río Pícaro, es maravillosa, pero ya se empieza a notar la decadencia existente hoy con la que se apreciaba hace ocho años. El lugar ha sido urbanizado y gente poco consiente, han hecho llegar sus desagües al río.

Recién llegado a mi nueva residencia, en junio de 2002, cuando venía a este mismo lugar, la fauna era mucho mayor. Incluso destacaba la presencia de peces de colores, de esos que venden en las ferias, que personas poco consientes, depositarían en el río bien porque se cansaron de tenerlos en casa o por el motivo que sea. El caso es que se adaptaron bien, dada la riqueza de oxígeno en el agua, hasta que la influencia de la presencia humana, deterioró esta medio fluvial, de modo que las aguas empezaron a ser más sucias y contaminada y estos bellos peces desaparecieron.

Continúo con mi paseo y durante el mismo, no paro de preguntarme; ¿por qué somos tan destructores?, ¿por qué allá donde vamos, siempre creamos el caos? No somos consientes, que poco a poco estamos destruyendo nuestro hábitat.

Sigo el curso de la ribera, hasta llegar a la desembocadura, que con marea baja y dado el poco caudal que trae el río, no llega directamente al mar, se lo impide una barra de arena, que hace de muro de contención entre el medio fluvial y el marino. En la misma desembocadura, trato de encontrar la presencia de algún cangrejo, que tan abundante eran, cuando llegué la primera vez, y todo mi esfuerzo fue inútil. Solo distinguí la presencia de algunos alevines de lisas y nada más.

Decido hacer el recorrido de ida y vuelta a lo largo de la orilla de la playa y de vuelta al atardecer, vuelvo a coger la ribera del río que me lleva a casa.

Se ha retirado el sol y pronto la noche con su manto de tinieblas, hará acto de presencia. Pero dado que estamos á mediado de primavera, aun queda un buen rato para que esto suceda y tengo el tiempo suficiente como para continuar mi paseo, sin necesidad de darme excesiva prisa.

Durante el camino, vengo notando la presencia de molestos mosquitos y me paro a observar y compruebo la total ausencia de murciélagos. Posiblemente esto se deba al tremendo incendio, que el verano pasado azoló esta zona.

Las pequeñas cuevas que sirven de refugio a estos pequeños mamíferos voladores, se

convierten en hornos por culpa de los incendios y ante la imposibilidad de huir, estos indefensos y benefactores animales, mueren por miles, a causa de que el pirómano de turno, tuvo la “feliz” idea de prender fuego al monte.

Somos tan pedantes y presuntuosos, que nos autodefinimos, como animales racionales. La verdad, es que algunas veces me siento avergonzado de pertenecer a la raza humana, que lleva por bandera, poseer al contrario que los otros animales algo llamado “inteligencia”. ¿Dónde está la inteligencia, si no nos damos cuenta, que somos a la vez, responsables y victimas? Que un incendio no se apaga cuando finaliza el fuego. Que posteriormente aparece lo que ahora se ha dado por llamar “daños colaterales”. En este caso que les narro, las consecuencias probables sean que este verano nos tengamos que hacer de mosquiteros, si no queremos ser blanco de estos incestos y sus picadas.

Los murciélagos, aunque sean unos animales rechazados por muchos, no dejan de tener una gran importancia en nuestra calidad de vida. Durante una noche, consumen cientos de kilos de incestos, en especial mosquitos y cuando los depredadores de estos faltan, ocurre que la población de estos molestos bichos, se incrementa.

Ya llego al puente por el que se accede a mi barriada. La verdad es que es bonita y acogedora. Se encuentra perimetrada por el río, monte y playa Getares. Un lujo si no lo deterioramos.

Algeciras, 23 de mayo de 2009

José María Fortes Castillo

AQUELLA COCINA CABALLA

Acabo de ver en Tele Sur, unas jornadas acaecidas en el pueblo de Barbate, donde se hace referencia a la importancia que se le da en ese pueblo, a las almadrabas, al atún y a las diferentes formas de prepararlo. Los comentarios y demostraciones visto por la “tele”, me han hecho vivir de nuevo tiempos remotos Me han trasladado al final de la década de los cuarenta y principio de los cincuenta del siglo pasado. Vividos en aquel añorado patio número doce de la calle Sánchez Navarro1.

Barbate respeta su historia. Sus autoridades han conservado y velan porque el mundo del atún y las almadrabas, sea parte directa de la filosofía del pueblo. El atún de Barbate se consume en toda España y se exporta a varios países extranjeros. Pero al mismo tiempo, han sabido generar una cocina propia alrededor de éste túnido. Pues bien, los caballas también tuvieron esta clase de cocina, dado que la materia prima, la conseguían sin tener que ir lejos; entre puente y puente. Las fabricas de Carranza, Cabanillas, Lloret y Llinares, etcétera, abastecían de este producto que era el deleite de quien lo consumía.

El chef barbateño, hace alarde de cómo se prepara el buche o la ventrecha del atún y yo pensaba en mi abuela María o la tía Ángela o María la madre de Miguel que mandaba el Lobo Grande aquel desgraciado doce de diciembre. Estas sí eran verdaderas maestras en este arte.

En aquellos tiempos, cuando el callejón del Asilo Viejo, aún conservaba mucho de aquel arrabal de pescadores, el señor Antonio que vivía en la calle Gómez Marcelo número diecisiete, se dedicaba a vender las ventrechas, el buche y el corazón del atún, además de los corazones, huevas y lechas de bonito. No se pueden imaginar lo que aquellas mujeres hacían con estas excelencias del reino de Poseidón.

Lo lastimoso es, que al igual que hoy Barbate celebra las jornadas del atún, y vienen chef de todo el mundo para aprender a prepararlo, Ceuta tuvo una cocina basada en estos productos, que no hemos sabido conservar. Y pensar que hubo un tiempo, que la conserva de atún más cotizada era “EL OCÉANO” del Consorcio Almadrabero de Ceuta.

En la tienda de Narciso, calle Gómez Marcelo, catorce. Allí se degustaron verdaderas cantidades de buches y morrillos de atún, que facilitaba Facio Artola, hermano de Paco, párroco de San José. El amigo Facio, era jefe de cocción de la fábrica de Carranza que estaba ubicada donde hoy está el Club Natación Caballa. Este notable caballa, periódicamente facilitaba este manjar que mi madre, como alumna de mi abuela, sabía preparar magistralmente para que en la tienda del mencionado Narciso, se diera buena cuenta de tan estimado plato. Entre trago y trago de vino. Los comensales, solían ser los mismos que acostumbraban a echar sus partiditas de cartas todos los días, entre los que recuerdo a: el mencionado padre Artola, mi padre, Ángel Benítez, Ricardo de León, Pepe el zapatero, Paco García, Pepe Acosta –maestro de Villa Jovita—y algunos más.

La verdad es que aquellos tiempos, no tan lejanos, nos hace pensar en el paso atrás que hemos dado. Aquellos productos tan nuestros, nos hicieron felices y nos ayudaron a soportar y sobrellevar unos años de penuria. Y hoy, que hemos sabido salir de aquellos tiempos de restricción, no hemos sabido conservar nuestra filosofía, nuestro modo de vivir. Hemos cambiado la fritura de pimientos tomates y cebollas con corazones de bonito, por la hamburguesa. La ventrecha en salsa en amarillo, por la pizza. De verdad os digo, que a veces, sueño despierto con una de aquellas fuentes que preparaba mi abuela de huevas y lechas de bonito. Lo mismo estaba de exquisita frita que aliñada en ensaladilla. Esa eran delicias de mi tierra. Así vivía el CABALLA, el que tuvo la suerte de morar entre puente y puente y nació y se crió de cara a la mar.

Yo no he llegado a conocer la pequeña almadrabeta2, que montaba mi abuelo frente al Agujero de la sardina, Pero mi padre me contaba, que una vez saturado el mercado ceutí, navegaban hasta Algeciras o Tarifa, para vender la pesca. Debió de pasárselo bien, dada la pasión que ponía haciendo referencia de los viajes que daba a la Península cargando atunes de trescientos y cuatrocientos kilos.

Aquella almadrabeta, llegó un año que no le permitieron montarla, porque los Carranza se habían hecho con todos los derechos almadraberos de Ceuta y Marruecos, dando de nuevo razón al refrán; que el pez grande se come al chico.

A mis primos Fini y Manolo, les quiero proponer, abrir una página en la Web de Ceuta en el corazón, al objeto de tratar de recuperar el mayor números de platos caballas por excelencias, con el fin de que las amas de casa y los aficionados a la cocina, se deleiten el paladar recuperando de nuevo aquellos exquisitos manjares.

Afriquita López, es posiblemente la que posea más recetas de aquellas, tan marineras y entrañables, como lo eran la gente de mí barrio.

Algeciras, 1 de junio de 2009

José María Fortes Castillo

________

1 Sánchez Navarro, la calle primitiva se llamaba Calle Misericordia

2 En Ceuta siempre hemos conocido como almadraba, a la bella barriada ubicada en la bahía sur, y

almadrabeta el laberinto de redes para pescar.

El TARAJAL Y SU CHIRINGUITO

Con la oportunidad que me ofrece la web de «Ceuta en el corazón», trato por todos los medios, recordar y contaros lo maravillosamente distinta que era nuestra ciudad, en los años de mi niñez.

La poca disponibilidad de medios económicos en las décadas de los cuarenta y cincuenta, nos limitaba los desplazamientos de tal manera, que teníamos la playa de los domingos que era el Tarajal y del lunes al sábado -que entonces era un día laboral como otro cualquiera- el Chorrillo.

El Tarajal, debe su nombre posiblemente a la abundancia de un arbusto en toda la cuenca del arroyo del mismo nombre, conocido como taray en español y taraje en árabe; y tuvo sus años de esplendor en esas décadas antes citada.

Su arena de pizarra, acogía fundamentalmente los domingos y días de fiesta, a cientos de ceutíes, ansiosos de darse un chapuzón y luego tomar un tinto en aquel añorado chiringuito que regentaba Chiclana.

Solíamos ir a este lugar, porque tanto mi tío Miguel como mi padre, mantenía una gran amistad con el dueño. Nunca supe su nombre, dado que todo el mundo lo conocía como Chiclana. Lo recuerdo como de estatura más bien baja, regordete y con cara de bonachón. Era famoso también, porque en las ferias del muelle del Cañonero Dato, él era el primero en montar, de manera que casi todos los feriantes y trabajadores, solían ir al bar Chiclana -como era conocido- a calmar la sed del agotador trabajo que originaba la instalación del recinto ferial. Los primeros “bolaores secos” del año, se comían en aquel bar, mientras montaban la feria de agosto. Aquellos racimos del exquisito pez, con un cartón atado, donde se indicaba su precio: una peseta la unidad.

Volviendo al tema de la playa, trato de no reiterar en ese afán que me caracteriza, como paladín defensor de aquellos tiempos pasados. La verdad es que me resulta imposible. ¿Qué niño ceutí, tiene hoy la posibilidad de tirar de la jareta de un copo?, ¿os imagináis la ilusión que nos proporcionaba tirar de aquel boliche?, pero no eran solo los niños, allí ayudaban casi todos los bañistas para regocijo del dueño del arte, que sabía que los domingos de verano, no le era preciso contratar arreadores. De aquel copo, se abastecía Chiclana para preparar aquellas fuentes de pescado frito, que ofrecía a los clientes y estos devoraban con avidez, como pensando que aquellos años acabarían pronto y desaparecerían como también aquellos manjares.

A raíz de la independencia de Marruecos, la zona se convirtió en frontera entre los dos países. A Chiclana, como a todos, los años le obligaron a retirarse y en aquel lugar, instalaron un varadero y la playa poco a poco fue perdiendo aquel encanto que tuvo.

En mis tiempos de funcionario, responsable de playas, en alguna ocasión me visitaron miembros de la Asociación de Vecinos del Príncipe, con el fin de que les habilitara el Tarajal como zona de baño. Me fue imposible, dado que la Ley prohíbe oficializar si el lugar no está a más de quinientos metros del puesto fronterizo. En desagravio, me comprometí en habilitarles la playa de Miramar -Almadraba.

A veces, pienso que hubiera sido maravilloso recuperar esa zona de baño, mas por nostalgia que por otra cosa, pero la razón se debe imponer al corazón. Luego razonas y te das cuenta que prácticamente era imposible. La ubicación de la frontera, parte por la mitad la playa y hubiera sido un problema tratar biológicamente una zona y la otra no. La zona no tratada, mantendría siempre contaminada a la otra.

Finalmente, deciros a todos los que no la habéis conocido como zona de baño, sepáis que era la única playa ceutí de la cuenca mediterránea, sin vertidos residuales al mar. Lo que garantizaba en una época muy lejos en el tiempo de los análisis bacteriológicos, que a pesar del nulo cuidado que se prestaba a las playas, el Tarajal era merecedora de una bandera azul en caso que hubieran existido.

Algeciras, 8 de junio de 2009

José María Fortes Castillo

LA FAMILIA MODERNA

Es indudable que el estilo de vida familiar, se ha ido deteriorando con los años. Aquel respeto hacia los mayores y aquella consideración a los padres y abuelos, ha ido sufriendo una metamorfosis negativa, de tan lamentable resultado, que con ello, nadie saldrá ganando. Hoy lo sufren los abuelos, mañana los que hoy les toca ser padres y finalmente lo sufrirán los de hijos, cuando en el futuro les llegue la vejez.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Dónde fueron aquellos valores que cultivaban el amor familiar? La respuesta que me viene a la mente es la educación. Considero que nuestros padres, supieron educarnos mejor que nosotros a nuestros hijos.

De mi niñez, recuerdo que mi abuelo Joaquín era el patriarca de la familia. Su palabra era ley y cuando él hablaba, todos escuchábamos. La verdad es que tenía una personalidad fuera de lo común y le hacía ser la persona más respetada de la familia. El día grande era el de su santo. En San Joaquín, unos días previos, se abastecía de vino y comida en abundancia de manera que toda la familia nos concentrábamos en su casa al objeto de rendir honores al mejor abuelo del mundo. Pero repito, nos reuníamos toda la familia. Eso hoy es un imposible, dado que si no está enfadada la cuñada, es el hermano quien no se habla con el padre, etcétera.

Considero que cuando falta la educación, se minimiza la tolerancia y desgraciadamente los responsables de aplicar medidas correctoras, las aplican mal. En mi época de estudiante, recuerdo que algunos profesores se pasaban un poco a la hora de educar a los alumnos y aquella famosa y manida frase: “Las letras con sangre entran”, las llevaban hasta extremos increíbles, pero afortunadamente eran los menos. La verdad es que hubo profesores que se pasaban generando un ambiente violento, al que los alumnos les temían, sin embargo otros, supieron ganarse el cariño de ellos sin dejar de ser rígidos. Don Luis Luna, fue uno de ellos, que sin ser violento, sabia llevar a buen puerto a su alumnado.

Está claro que la educación en el colegio, se refleja luego en casa, en la vida familiar. Pero si pasamos de lo expuesto anteriormente a todo lo contrario, como agredir a los profesores, este cambio de un extremo a otro, no es bueno. Si la violencia se le extirpa al profesorado, para facilitársela a los alumnos, es una formula equivocada. Antes el respeto era para la familia, los ancianos y sobre todo para los profesores, pero si la dinámica moderna nos dice; que somos totalmente libres, que los padres, no pueden dar un cachete a un hijo, porque corre el riesgo de que lo denuncien o que un profesor no puede ser rígido en la educación a sus alumnos, para no verse también denunciado, ¡¡apaga y vámonos!!. ¿Dónde está la disciplina? A mí me dieron bofetadas de todos los colores, y no recuerdo ni una sola que no mereciera. A mí me llegó a dar un cachete, el “santo varón”, más bueno que ha pasado por Ceuta; don Martiniano Pastor y posteriormente me pidió perdón casi llorando. Cuando aquel buen hombre, se vio forzado a agredirme, solo demuestra que por aquel entonces, yo, era un “rebelde sin causa”

Los niños, no saben valorar el daño que pueden originar en algunas ocasiones con su comportamiento. Algunas veces son crueles hasta con sus hermanos o mejores amigos. Es por eso, que precisan de una buena educación ambientada en el amor, fundamentalmente familiar. Cultivar los valores de la familia, dignifica al individuo, pero tristemente, esos valores se han perdido en el tiempo. Hoy se ama a lo que has engendrado y te olvidas de los que te engendraron a ti. Amas a tus hijos, como sangre y carne que son de ti, pero olvidas que al igual que tú, ayer existió un matrimonio que te trajo al mundo y depositaron en ti, el mismo cariño que hoy tú tienes a tus hijos, que te tienen como espejo donde mirarse. Igual que tú trates a tus padres, debes esperar ser tratado mañana por esas personas que mas amas en el mundo, tus hijos.

Algeciras, a 21 de julio de 2009

Pepe Fortes Castillo

CARACOLES

A mediados de julio, salimos a dar una vuelta por el paseo marítimo de Getares. Son las nueve de la tarde y aún hay bañistas que se resisten en abandonar el líquido elemento. De verdad, la tarde es calurosa e invita al baño y a pesar de que el ocaso está cercano, debe ser reconfortante sentir el abrazo fresco de las aguas del estrecho de Gibraltar, después de sufrir este tórrido día del verano andaluz.

Completamos todo el recorrido y de regreso, mi nieto José Manuel –conocido por nuestros primos de Cádiz, como “el rubiales”- le pide a su abuela que le invite a caracoles. Rosi, que se caracteriza, porque es incapaz de negarle nada a sus nietos, no tarda en decir –oye Pepe, ¿nos tomamos una cerveza y unos caracoles?, dicho y hecho. A los pocos minutos estamos Rosi, Rosa Mari, José Manuel y un servidor, dando buena cuenta de tan exquisito molusco gasterópodo.

Durante la degustación de tan extraordinario manjar, pregunta Rosi; esto no es muy común en Ceuta ¿verdad? Actualmente no sé. Cuando dejamos de vivir allí, no recuerdo que hubiera ningún bar especializado en ello. En cambio, en la década de los cuarenta y cincuenta, en Ceuta se podía degustar de los famosos caracoles de Ketama. El bar caracolero por excelencia era la bodega de Pagán, que estaba ubicada por encima del colegio Lope de Vega. Además de Pagán, existían algunos restaurantes que sin tener la fama tradicional de éste, los hacían algunas veces y muy exquisitos como eran casa Rejano, casa Julián y Berlanga. El primero se hallaba subiendo la escalera de acceso a la Plaza Vieja, el segundo en la calle Cervantes, donde últimamente estaba Blasco y el tercero en playa Benítez. También los he comido en “el Gallo” y arriba del Recinto en el bar conocido como “El Ahorcao”; y digo Ahorcao y no ahorcado, porque nunca he oído a nadie que lo pronuncie con “d”.

Falto de Ceuta los últimos ocho años, por lo tanto no puedo opinar si hoy se consume o no los caracoles, pero sí puedo afirmar que, en mi patio, en casa de mi abuela y de Ángela, se hacía arroz con caracoles y en casa de mi tía Fina, la Yaya los guisaba con patatas. Sería importante que nuestro Webmaster, abriera pronto un apartado dedicado a facilitar aquellas recetas antiguas, a nuestros lectores, con el fin de no perder esta herencia y al mismo tiempo saborear aquellos apetitosos platos que hacían nuestras abuelas.

En Ceuta desgraciadamente se han perdido muchas cosas. Nadie se ha interesado en preservar nuestras costumbres y desde aquí, hago un ruego a todo aquel que tenga una receta, del plato que sea de aquellos tiempos, tenga la gentileza de remitírnoslos y nosotros lo pondremos en nuestra Web, con el nombre del remitente. ¡¡¡Animaos!!! A recuperar los máximo de aquella Ceuta perdida.

Algeciras, 27 de julio de 2009-07-27

José María Fortes Castillo

UN DÍA CUALQUIERA...

Estoy sentado en una especie de atalaya en un saliente de Punta Carnero. He decidido dar un paseo, después de tantas semanas de tan intensas lluvias. Ya era hora de que el cielo dejara de llorar y nos regalara un día como hoy, con una ligera brisa del suroeste. Es el tiempo que conocemos en Ceuta como vendaval. Igual que ahora luce un sol esplendoroso, puede estar lloviendo dentro de un rato. Mirando al frente, distingo la silueta inconfundible del Monte Hacho allí en la otra orilla del estrecho. Sin saber por qué, de mi interior me sale un ‹‹Ceuta de mi corazón››. Esto, me hace pensar y llego a la conclusión de lo acertado que estuvo mi primo Manolo, al ‹‹bautizar›› la web, como CEUTA EN EL CORAZÓN. Creo que todo buen ceutí, al recordarla, notamos el mismo sentimiento o algo parecido. La llevamos muy dentro.

Qué bonito y claro se ve el estrecho. Es una estampa bellísima, observar el elevado número de barcos que entran y salen de nuestro mar Mediterráneo. Que distinta panorámica a la de estos días atrás. Con este tiempo ‹‹decía mi abuelo››, es cuando el cielo presenta el azul más bello. Los días de lluvia, las gotas de agua arrastran en su caída, todas las partículas en suspensión que hay en la atmósfera, y cuando el cielo se abre con la retirada de las nubes, conseguimos ver el azul del éter en su más clara expresión.

Me sonrío cuando recuerdo mis tiempos de vecino de Madrid. Allí se llenan la boca con el cielo de la capital. Posiblemente sería muy bello hace muchos años, porque yo lo miraba y lo veía de un color gris-amarillento. Entonces pesaba y sigo pensando, que el que diga eso, no ha visto el cielo del estrecho con tiempo de vendaval.

Ya que estoy de lleno, metido en el cotejo de mi tierra con Madrid. No tengo por menos que considerar que allí lo tienen todo, menos un bello paisaje. En la capital del reino, te das una vuelta de dos horas o tres en coche, y no ves más que hormigón. A diferencia de mi tierra ¿Quién puede dar un paseo en Ceuta de cinco minutos sin ver el mar? ¿Qué marco es comparable, al que posee mi prima Fini en su propia casa? Se asoma a la terraza y contempla la incomparable panorámica del reino de el Pineo; la bahía sur. Debajo Fuente Caballo y la playa de la Peña. A la derecha la playa del Chorrillo y más al fondo, las playas marroquíes de La Restinga y Cabila y allá en el horizonte cabo Negro. No para de escribir y es lo más lógico. Es una gran escritora y en su propia casa tiene, el mejor escenario para la inspiración, ya me contarás.

Todo esto que estoy pensando, en la atalaya de Punta Carnero, a ver si consigo memorizarlo y lo escribo. Mi primo se me queja diciendo que llevo muchos meses sin hacerlo, con toda la razón y quiero complacerle. Espero que este escrito sirva como punto de arranque para una segunda etapa.

Algeciras, 23 de marzo de 2010

José María Fortes Castillo

EL MONTE

De nuevo estoy caminando. Esta vez, mi lugar elegido ha sido el monte. Probablemente añorando aquellos paseos que, con cierta frecuencia y en compañía de Carmelo -‹agente forestal de la Ciudad Autónoma de Ceuta-, dábamos por los montes de nuestra querida ciudad.

Es inevitable que me venga a la memoria, algunas de las anécdotas que hemos vivido juntos. En una ocasión, en uno de los cortijos existente en García Aldave, se estaba haciendo una reforma del mismo, por medio de unos musulmanes venidos de Castillejos. Uno de ellos, dándose cuenta de que en aquellos alrededores, se detectaba la presencia de conejos, trajo varios cepos que colocó en aquella zona.

Cercano al cortijo, están ubicadas unas pocilgas militares, que con alguna frecuencia, dejaban en libertad a los cerdos para que corrieran y retozaran en aquel lugar. En una de aquellas ocasiones, uno de los cerdos, pisó un cepo y el animal berreaba de tal manera que salieron todos los encargados del cuidado de los animales. El incidente, se puso en conocimiento del SEPRONA y este nos lo trasladó a la Concejalía de Medio Ambiente. Cuando nos personamos en el cortijo, nos dijeron que el musulmán conejero, ante la movida que se organizó, se asustó y huyó a Castillejos. Así que nos encontramos sin saber, el número de cepos ni el lugar de ubicación. Lo peor del caso es que estábamos a mediado de noviembre, a dos semanas del día de la mochila. No quisimos alertar a nadie y decidimos batir la zona, de manera que antes del día que tantos ceutíes se lo pasan en el monte, todo el lugar quedara peinado, con objeto de evitar algún accidente. De manera que bajo la dirección de Carmelo -el mejor conocedor del monte ceutí-, y varios guardias del SEPRONA, al mando del por entonces sargento León, nos pusimos mano a la obra y así estuvimos más de una semana. Al final se lograron cuatro o cinco cepos más.

Me ha venido esta anécdota a la memoria, porque aunque no en gran abundancia, sí veíamos algún lagarto o serpiente con alguna frecuencia y hoy en este lugar sito en los montes de Getares, lo único que logro ver son incestos y especialmente saltamontes. El lugar es bellísimo, con una panorámica de la bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar maravillosa. Pero tristemente no veo vida, algún pajarillo pero no la riqueza faunística que debiera. Probablemente el incendio de hace dos años, devastó el lugar y aunque el matorral se ha recuperado bien, la fauna no ha corrido la misma suerte.

En tiempos de mi juventud, cuando en compañía de Mariano y Salvador Marcos, Pepe Torres, Quina, Pepín y Alfonso Gómez, Paco de León, Manuel Rodríguez Lara, etc., visitábamos los montes de Ingenieros, Hacho o García Aldave, la abundancia de lagartos y culebras, erizos y otros animales en el campo era abundantísima, pero poco a poco, el hombre moderno, el más terrible y despiadado depredador que jamás ha conocido el planeta, ha ido eliminando especies tras especies por el único placer de matar por matar. He presenciado a algunos cazadores que, aburridos por la falta de piezas a quien tirar, se han distraído matando culebras y lagartos, sin valorar el daño que hacen a la fauna y a ellos mismos, dado que a la hora de criticar, se suele englobar a todo el gremio como carniceros, cuando entre ellos, también existen caballeros de la escopeta.

Algeciras, 25 de marzo de 2010José María Fortetes

UN DÍA TAMBIÉN FUI JOVEN…

Yo también fui joven y tuve la suerte de serlo en Ceuta. Aquella Ceuta de las décadas de los cincuentas y sesentas. Cuando en Plaza de África nos reuníamos un grupo de amigos, en un ambiente tan cordial como entrañable. Donde la amistad imperaba sobre los credos e ideas. Mi convivencia y amistad con Mariano y Salvador marcos, Pepe Torres, Pepín y Alfonso Gómez, Francisco López, Juan José Rodríguez, Enrique Blanco, Francisco de León, etc., todos fieles creyentes y católicos, no impedía, que Maimón Hardejala, «musulmán» y vecino de la calle Larga como Alberto Alfón, «judío» y cuya vivienda se ubicaba encima del bar Sin Nombre, no se incorporaran cuando querían al grupo, como uno más de nosotros. Más tarde, hubo tres incorporaciones a mi larga lista de amigos, que fueron Luis Amuedo, el malogrado Paco Méndez y José Luis Aguilera.

El grupo de chicas, lo componían las amigas de mi hermana, hoy ya casadas y algunas hasta con nietos. A todas las recuerdo con gran cariño. Aquel grupo que formaban Pili y Pachi Morales, Anita Torroba, Loli Mateos, Mari Carmen, Titi, etc, por un lado y el otro grupo formado por Mari Tere de León, Meme Torres y Mari Carmen, no puedo negar que impactaron sobre mí de tal manera, que hoy aun añoro aquellas felices vivencias que pasamos juntos. Pero entre todas, hay una por la que siempre sentí un grandísimo cariño, Tere Bárcena Celis, a la que considero como una verdadera hermana.

Al final de los cincuentas y principio de los sesentas, para salir con una chica, tenías que cortejarla con sumo cuidado. Si ella vestía calcetines, no te atrevías arrimarte a ella dada su situación de niña y algunos esperaban pacientemente a veces días, otras veces semanas o meses, hasta que por fin llegaba el día que se colocaba medias. Este paso, era el mudo cartel que anunciaba que la niña se había convertido en mujer y ya no te rechazaría por ser muy joven. Ahora cabía la posibilidad de que te rechazara por feo.

La verdad es que algunas veces, la atracción que se generaba entre un chico y una chica, era tal, que les daba igual vestir calcetines que medias. El amor y más si es juvenil, no entiende de barreras. Así que paseando por aquel bonito lugar, los veías cogidos de la mano, mirándose a los ojos y exteriorizando en aquellas miradas, todo el amor que sentían aquellos corazones jóvenes.

El caso es que era bonito, lo pendiente y atentos que estábamos los chicos en aquel Paseo de las Palmeras, de cuando la chica que nos gustaba, cruzaba esa barrera que dejaba atrás la infancia y la transformaba en una linda muchachita.

De verdad es que en aquel paseo, en las décadas de los cincuenta y sesenta, se reunían las niñas ceutíes, paseando arriba y abajo su belleza y convirtiendo aquel lugar en una gigantesca pasarela. “¡Qué bonito era!”.

Por parte nuestra, también teníamos nuestros obstáculos. Este consistía en el cambio del pantalón corto al largo. Pero entre uno y otro, estábamos forzados por la costumbre, de vestir entre ellos un bombacho. El mío lo recuerdo como si fuera ayer. Era un traje gris y la diferencia es que el pantalón se sujetaba a los tobillos con un elástico. Un pantalón incómodo, que te dejaba marcado los tobillos como si fuéramos presos. Y presos éramos. Presos de unas costumbres tradicionales que cultivaban el romanticismo, presos de unas obligaciones obsoletas como las de estar en casa a las nueve las chicas y a las diez los chicos y presos de esperar días y días hasta que por fin le dabas el primer beso. Ese beso que nunca se olvida y que aun a pesar de los años transcurridos, mantienes fresco en los labios.

Estas costumbres, que no se decir si las tuve que padecer o disfrutar, fueron mis vivencias de joven. Si la cotejamos con las actuales, seguro que cualquier joven a quien le pregunte dirá –menuda lata—. Es verdad, hoy no se pierde tanto el tiempo, la chica se quita los calcetines cuando quiere y como quiere, los chicos ya no visten el pantalón corto y ¡¡¡cualquiera sale hoy a la calle con un pantalón bombacho!!!, sería el hazmerreír de todos. Las chicas usan el pantalón como nosotros y además, al igual que los calcetines, se los quita con una facilidad de espanto. Todo va más rápido y más directo, sin importar a quien abraza ni con quien se besa. Por eso yo prefiero mantener fresco en mi mente y mis labios el primer beso y aquellas viejas costumbres de aquella vieja Ceuta.

Algeciras, 2 de noviembre de 2008

José María Fortes Castillo

LAS PLAYAS

Ya estamos en puertas del estío. Es en Semana Santa, cuando se ven los primeros morenos en el sur de la Península. En primavera y verano, se incrementa la necesidad que tenemos de contactar más directamente con la naturaleza. Es posible que este año, ese deseo o necesidad, se multiplique debido al otoño e invierno de lluvias que hemos padecido.

La temporada estival, está a pocas semanas vista, y ya sentimos esa sed de sumergirnos en las templadas aguas sureñas. Como no hay regla sin excepción, mis primos; Manolo y Teli, no precisan del verano para disfrutar las playas gaditanas. Les resulta igual enero, julio o diciembre. A las primeras que luzca el sol, allí los tiene en la playa de la Victoria, introduciéndose en el reino de Poseidón. La verdad es que Cádiz, es una ciudad que vive muy de cara a sus playas. La playa es parte directa de la ciudad y los gaditanos la disfrutan cada vez que pueden. En ello influyen las características físicas del bello litoral gaditano y contar con un ayuntamiento que hace una fuerte inversión en el cuidado de ellas. Si a esto unimos que Manolo es la reencarnación de El Pineo, sacamos la conclusión de que quién quiera ver a mi primo, tendrá que buscarlo en la playa, sin pararse a pensar en la estación que estamos. Se pega largos de quinientos y mil metros. Lo que os digo, un tritón.

En España hay unos 2000 kilómetros de playas, el 25% de la longitud del litoral español. El tercio de la población española, reside en estas playas y de cada cinco turistas que nos visitan, cuatro eligen la playa para sus vacaciones. Al mismo tiempo, es una importante fuente de ingresos. De ahí la responsabilidad de las autoridades a mantenerlas limpias y en buenas condiciones bacteriológicas.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE), por Real Decreto 734/1988 de 1 de julio se establecen normas de calidad de las aguas de baño. La Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio, en el capítulo III referente a las competencias, recoge en el artículo 115, apartado D, que es competencia de los municipios, el mantener las playas lugares públicos de baño, con las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad.

Las playas pueden se urbanas o extraradiales -también conocidas como semiurbanas-. Las primeras, de mayor afluencia de bañistas, precisan un buen servicio de limpieza física, biológica y de vigilancia.

Las extraradiales, están abandonadas a su suerte. Dependen del grado de educación y sensibilidad de todos aquellos que la visitan. Por estar alejadas de la ciudad, porque frecuentemente no pueden acceder las máquinas limpiadoras o por no violentar el ecosistema, dado que; muchas especies de aves se alimentan de la micro fauna que viven el la orilla del mar y allí también suelen poner sus huevos. El caso es que el grado de civismo de los usuarios, cataloga la playa de apta o no para el baño. Las actividades incívicas, son más notables en las playas que soportan un público de fin de semana. Estos suelen ensuciar más que el turista, que generalmente se aloja en un hotel y no come en la playa. Lo contrario que el dominguero.

La colaboración del bañista es fundamental y debe entender, que proteger su lugar de ocio, tiene como resultado protegerse a si mismo y a su familia.

La playa no es ningún coto privado de nadie y sí un patrimonio de todos los ciudadanos que debemos cuidar y respetar al mismo tiempo que lo disfrutamos.

Deseo paséis un feliz verano, que yo trataré también de sacarle el máximo en compañía de mi esposa y nietos y explotar la mejor droga veraniega: paseo, baño y tinto con sardina “asá”. ¡¡Josder!! que bien se vive en Andalucía la baja.

No quiero finalizar, sin rogaros por favor, seamos respetuoso con el entorno, dado que poseemos un tesoro que valoramos muy poco: NUESTRAS PLAYAS.

Algeciras, 30 de marzo de 2010

José María Fortes Castillo

JURELES “OREAOS”

El pasado fin de semana, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora del Carmen, mis abuelos Pepe y Rosa, se desplazaron a Cádiz, para pasar un par de días con los tíos Manolo y Teli.

A estas visitas siempre me suelo apuntar. Disfrutar de mis primos Joaquín, Jesús, Fran, Yasmina y Azahara, “me mola un montón”.

Como es natural, cuando se reúnen mi abuelo y el tío Manolo, el noventa por cien del tema de conversación, va dedicado a la Web: “CEUTA EN EL CORAZÓN”, y como en esta visita, mis abuelos llevaron una bolsa de jureles oreados -un delicioso bocado- para que los asara mi tía Teli. El tío Manolo apuntó, que esa receta debería estar en la Web, dado que cuando no tengamos junto a nosotros a mi abuelo, ese plato típico, de los marineros del Viejo Barrio del Callejón del Asilo de Ceuta -especialmente del “Chache José”-, se perderá para siempre.

Los lazos que me unen, a mis abuelos maternos son tan grande, que tengo claro que si ellos son “asileños”, yo también lo soy, por lo tanto, pensé: yo le pido la receta a mis abuelos y como casi nunca me niegan nada, cuando la tenga escrita, se la mando al tío Manolo para que la incluya en la página, y así me puedo considerar un miembro más de la Web.

Según mis abuelos, la receta es la siguiente:“Se eligen jureles grande, cercanos al kilogramo de peso.

Una vez limpios, se abren -al estilo antiguo de los voladores-.

Se meten en sal durante cuarenta o cincuenta minutos.

Luego, se enjuagan bajo el grifo y se van depositando en la red.

Se tapan con la tela de tul, con el fin de evitar que le piquen las moscas.

Y se tienden al sol, durante todo el día.”Mis abuelos, poseen un aro de aproximadamente ochenta centímetros de diámetro, con una red tensa en su interior y ahí ponen los jureles para que se oreen.

Casi el ochenta por cien del cuerpo de los peces, es agua. Cuando lo asamos, los tejidos se cuecen en su propia agua. Con este proceso del oreado, reducimos el agua casi a cero, por lo tanto, cuando lo asamos, bien a la parrilla -como los abuelos-, o a la plancha, como tía Teli, el sabor es muy diferente. Que pregunten al tío Manolo y verán.

Posiblemente, es esta la primera receta que se publique en la Web, y aunque no sepa nada de cocina, ser el primero en algo tan importante como la Web: “CEUTA EN EL CORAZÓN”, me llena de orgullo.Algeciras, 23 de julio de 2011

José Manuel García Fortes

Hace unos días estuve en Ceuta, y me llevé la grata sorpresa, de la existencia en ella de una nueva peña, conocida como la peña “El Relente”.

Uno de sus componentes, mi viejo amigo y exvecino, Manolo Celaya, me dio pelos y señales del sentido de esta simpática sociedad. Al mismo tiempo, me explicó el porque, la presencia de la placa con su nombre y del socio fundador, en una de las columnas del Paseo de la Marina Española.

Me contaba Manolo, que cierto día, acertó a pasar por allí el presidente de la ciudad; Juan Vivas. El presidente preguntó, a que se debía el elevado número de vecinos de avanzada edad, que allí se congregaban. Luego de las explicaciones pertinentes, Juan Vivas quedó complacido por la originalidad de aquel grupo de vecinos y para inmortalizar el nombre de la simpática peña y su socio fundador, ordenó instalar una placa en el mismo lugar donde se congregan.

Yo he sido hasta mi jubilación, funcionario municipal primero, y de la asamblea posteriormente, lo que me ha hecho vivir de cerca la vida política de mi ciudad, vida de la que me he llevado más desilusiones que alegría, por eso me congratula conocer noticias como esta.

El detalle del presidente, quiero verlo como un gesto que me hace ver la cercanía de Juan con sus ciudadanos. Vivir el día a día junto a ellos, respirar el mismo aire, pisar el mismo suelo y sufrir o disfrutar los mismos problemas, es ganarse el cariño y respeto de su pueblo. Este mismo pueblo que le ha vuelto a demostrar su confianza, últimamente en las urnas.

Que diferente comportamiento el de nuestro Alcalde-Presidente, al de otros políticos, que a diferencia de Juan, miran al pueblo desde una atalaya, creyéndose como el “futbolero” de moda; el mas guapo, rico y el que mejor lo sabe hacer. Al final les ocurre como al futbolista, que campo que pisa es blanco del las iras, insultos y odios de los espectadores.

Este problema de autosuficiencia y olvido de quienes lo han votado, lo sufren buena parte de los políticos de nuestro país; y en el caso que nos ocupa, en nuestra ciudad, algunos consejeros que parecían bellísimas personas antes de llegar al poder, una vez instalados y acomodados en la poltrona, padecen una metamorfosis tan aguda, que su trato antes tan cordial y cercano, pareciera, ahora, que jamás nos cruzamos una mirada, o que fuimos vecinos del mismo barrio… Son cosas, como no iba a decirlo, de falta de sencillez y de entrega al cargo público que te ha sido entregado, cargo público, que como no puede ser de otra manera, debe de estar, cercano, junto, al lado del pueblo, de los ciudadanos…

Quiero felicitar a Juan Vivas Lara, presidente de la Ciudad de Ceuta y que vive el día a día, codo a codo con sus ciudadanos, viviendo sus vivencias, interesándose como respira su pueblo, para él respirar igual. Sin subirse a pedestales y verlo desde las alturas. No sería extraño que dentro de unos años -que sean muchos-, luego de su jubilación, lo vean por la peña “El Relente” y señalando la placa, diga: esta placa, un día ordené yo que la instalaran. Así se hace presidente.Algeciras, 22 de diciembre de 2011.

José María Fortes Castillo

Tiene dos enamorados,

mi entrañable tierra amada.

Unos es el Astro Rey, que la adora;

otro es el Estrecho, que la idolatra.

El Sol, eligió salir por el este,

porque al despuntar el alba,

lo primero en vislumbrar,

es su amada recostada.

Tendida entre dos mares,

por el norte, el Estrecho es quien la baña,

y por la bahía sur, las aguas mediterráneas.

Hacia allí, el sol dirige sus rayos,

que al llegar hasta su amada,

la libera con ternura, del rocío que la enfriaba,

Ya se despierta la niña,

entre sus sábanas cálidas.

Esbozando una sonrisa,

que aun la hace mas guapa.

Por el norte, el enamorado Estrecho.

Que entre olas y mareas,

besos, besos y mil besos, hasta la orilla lanza,

que allí en su orilla, con la espuma de las olas.

bañarla de sal alcanza, impregnando de salitre,

los pies de su bella amada.

Algeciras, 9 enero 2011.

José María Fortes Castillo

APUNTES DE LA HISTORIA DE LA PESCA EN CEUTA - I

Ceuta a pesar de su gran vocación marinera y pescadora, no tuvo nada fácil esta práctica hasta los últimos años del siglo XIX. Tras la firma del tratado de Wad-Ras en 1860 -donde a la ciudad se le permite ampliar su territorio-, se inicia un periodo de paz, que finaliza con los largos años de asedio a la que estuvo sometida A partir de aquí, las limitaciones que atenazaban a la población marinera finalizaron, y los hombres de mar vieron notablemente ampliado el escenario donde faenar sin peligro y, a la vez, varar sus embarcaciones.

La topografía de Ceuta no es la más apropiada para el varado de botes. Si nos imaginamos lo que éramos cuando el puente levadizo del Cristo nos aislaba del resto del Continente, encontramos que la pequeña playa del Cristo y la Ribera, eran los únicos lugares aptos para tal menester. También estaba la playa de San Amaro, pero quedaba lejos y se corría el riesgo de que cualquier incursión marítima por parte de los aguerridos beréberes -solían hacerlo algunas noches al amparo de la oscuridad-, te quedaras sin barquilla.

El lugar más apropiado eran los bajos del Puente Almina, pero aquí se varaban los botes de desembarco que utilizaba la Compañía de Mar de Ceuta que a través de estas embarcaciones, arribaban a tierra toda la mercancía y pasaje que llegaba a la ciudad.

La técnica de pesca que se utilizaba hasta entonces era muy limitada. Imperaba la “jábega” y su hermano menor el “copo”. De día se calaba y recogía en las playas de San Amaro y de Los Mártires, como medidas de seguridad, dado que de noche era arriesgado. “La calá del albón” se solía hacer en la playita del Cristo con la marea en el “llenante” y deribando el “calao” un poco al “levante” para salvar la piedra que existía frente a la playita y que fue “volada” aproximadamente en el año 1955 por los submarinistas del CAS. Tuve el honor de participar en la destrucción de la piedra, causante de muchos encalles.

Tras el antes mencionado tratado de Wad-Ras, los pescadores ceutíes y sus jábegas, pudieron desplazarse al Tarajal y Benzú ampliando de esta forma sus pesqueros.

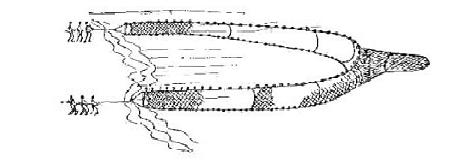

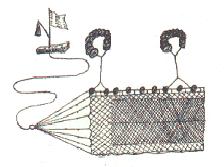

La jábega es un arte de cerco y tiro que se cobra desde la playa. La red se cala por medio de un bote -también llamado jábega” Una vez calado el arte y cuando el patrón lo decide, se cobra desde tierra por medio de los pescadores -que se ayudaban de un estrobo*- (A) y ayudantes accidentales que eran obsequiados con un rancho de pescados.

Arte de Jabega "jalado" a la playa por pescadores

Existían desocupados ceutíes que siempre estaban alerta al cobrado de las jábegas, Acudir a “echar una mano” era equivalente a llevar a casa un rancho de sardina, caballas, boquerones o -jureles, siempre bien recibido en cualquier vivienda.

Por estas fechas da comienzo la denominación “caballa”. De ir en busca de unas caballas, pasa a ir en busca de “los caballas”, para tirar del copo y traer algo a casa.

La jábega embarcación, era simplemente un bote “tirado” a remo. Lejos del policromado de las jábegas que conocemos de la Costa del Sol.

Junto a las jábegas, el sardinal también tenía su protagonismo. Se empleaba un barco de seis a ocho metros de eslora, cuya característica principal era la pronunciada caída del mástil a proa y su larga antena. La proa era recta, formando un ángulo de 90º con la superficie de la mar, a semejanza del Llaut mallorquín. Por el contrario, el codaste de popa era curvo, de forma que el timón poseía también la misma curvatura, ayudando a resaltar la bella estampa marinera de la embarcación. Navegaba a vela latina y aunque poseían remos, estos eran solo utilizados para maniobrar. Caso contrario a la jábega que solo utiliza los remos. Otra variante era que poseían cubierta e imbornales de desagüe.

Solía llevar una tripulación de cuatro a seis hombres más el patrón. Estos pescadores fueron los primeros en utilizar la “fijación o quedada” -la fijá o quedá-, poniendo en prácticas la triangulación con puntos fijos en la costa. Costumbre que aún perdura en Ceuta y que conocemos como “marcas”.

Hasta poco antes de mediados del siglo XX, fueron las embarcaciones más utilizadas en las costa españolas y norte de África

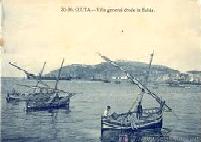

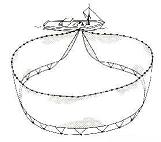

Sardinales frente a Ceuta

El arte del sardinal, consiste en varias piezas rectangulares de red unida por sus lados verticales a través de “metafiones” **. Casi como todas las artes, llevan corchos en la parte superior y plomos en la inferior. Este arte se caracteriza porque además de la corchera tradicional, a cada seis o siete brazas aproximadamente de la relinga de la red, posee otro racimo de corchos o boyas que, a través del cabo que lo sujeta al arte, se puede regular la profundidad del calado. Este arte se calaba a la deriva y solían medir de treinta a cuarenta brazas*** de largo y cinco o seis de alto.

Sardinal

Por entonces, la técnica de pesca utilizaba en Ceuta era “la espera”. Lugares como la muralla del jardín de San Sebastián, murallas del puente del Cristo, “El Mirador” -donde hoy se ubica el Caballa-, o el saliente por donde se bajaba hace años a la Playa de la Ribera, se utilizaba como atalaya y el pescador o pescadores se pasaban las horas muertas esperando divisar la “mancha”, el “arda” o el revolotear de los pájaros que le indicaba la presencia de un cardumen o banco de peces.

Si han observado, casi toda la actividad marinera se desarrollaba entre los Puentes del Cristo y Almina. Es así porque casi todos estos hombres de mar, vivían en esta zona. El arrabal de pescadores se ubicaba en la Brecha y sus aledaños. La calle de la Misericordia donde estaba el Asilo, o la de la Tahona, o Malcampo etcétera, era la residencia de estos hombres de mar.

Cuando los pescadores observaban desde sus atalayas, el resto de ceutíes que pasaban le solían preguntar si esperaban a las caballas. De esta forma y poco a poco, aquellos hombres fueron haciéndose con el sobrenombre de “caballas”. Me contaba mi abuelo paterno -también hombre de mar-, que al principio, el apodo no caía nada bien, más bien lo recibían con disgusto hasta tal extremo, que los “caballas” se defendían llamándoles a los “almineros” -la Almina era el resto de Ceuta tras el Puente de su mismo nombre-, hijos de presos. Luego con el tiempo, la zona dejó de ser el arrabal de pescadores, pero la expresión caballa perduró y paso a generalizarse para todos los nacidos en este rincón de mi alma.

En la primera década del siglo XX, pescadores del Sur y Este de la Península, atraídos por la riqueza piscícola de nuestras aguas vinieron a Ceuta. Encontraron que la pesca era abundante, pero al mismo tiempo el mercado no invitaba a establecerse dado que el número de habitantes en la ciudad era muy bajo. No llegaba a 14.000.

Generalmente los pescadores foráneos, solían hacer la temporada -la “temporá”-, que solía durar entre tres y cuatro meses, para luego regresar a sus lugares de procedencia.

Esta poca demanda, invita a los hermanos Martín Moreno -hijos del conocido Pepe “vinagre”-, a montar dos barcos a motor; el “Africano” y “Voluntad de Dios”. Estos dos barcos, se hacían cargo de la pesca no vendida y con ella a bordo, navegaban hasta Algeciras, Gibraltar, Tarifa o donde creyeran oportuno, donde la vendían a mejor precio.

Quiero resaltar, que todos estos pescadores venidos de Torremolinos, Estepona, del mismo Málaga, Almería, Las Negras, Garrucha, Cabo de Gata, San José y hasta de la costa levantina como Santa Pola, etcétera, dieron en llamar a los nativos de Ceuta los “africanitos”.

En el año 1912, se procede a la supresión del penal y se instaura el Protectorado Español de Marruecos en la zona Norte. La necesidad de facilitar la comunicación con Tetuán, obliga a construir carretera y vía férrea. A la vez dan inicio la construcción del Puerto y algunas obras importantes más como el Palacio Municipal y la sede de Ibarrola. Esto demanda una mano de obra enorme, que en pocos años logra que el censo ceutí aumente considerablemente, lo que garantiza a los pescadores la venta de sus pescas, sin tener que navegar hasta la Península ni depender de terceros.

Mi abuelo que desde casi una década, hacía la temporada en Ceuta, decidió establecerse aquí definitivamente y la primavera del año 1912, llegó con toda la familia para establecerse a vivir en el número 12 de la calle Misericordia, en el conocido Patio de la Ramblilla. Toda la familia vino a bordo del barco de su propiedad llamado Ntra. Sra. del Carmen. A este barco le apodaban “El Lobo”

dado que en el puente llevaba una metopa de un lobo en bronce. Años más tarde montó el Nuevo Lobo y en el año 1941, botó el Lobo Grande que se hundió el 12 de diciembre de 1949 junto al Isleo de Santa Catalina. Posteriormente fue rescatado del fondo del mar, reparado y vendido a un armador de Barbate.

Estos pescadores que se establecieron en Ceuta, poseían técnicas mucho más avanzadas que los nativos y poco a poco lo fueron desplazando a un segundo término. En las provincias de Málaga y Almería nació una verdadera “fiebre” por la pesca en Ceuta, y fueron cientos de familia las que se desplazaron a nuestra ciudad, al objeto de vivir una vida más cómoda que en sus lugares de residencia. La abundancia de pesca en nuestras aguas, “enguaó” a todos estos marineros que hoy son los padres y abuelos de muchos de nosotros.

Muchos ceutíes que hoy se apellidan; Sempere, López, Fortes, León, Sánchez, Mira, Rodríguez, Andujar, Ramírez, Ezcámez, Fuentes y un largo etcétera, son descendientes directos de aquellos valientes lobos marinos, que no dudaron en abandonar las tierras que les vieron nacer, para venir a vivir al otro lado del Estrecho, como ellos decían, a tierras de Berbería., a tierra de los africanitos… Valga este capítulo y los próximos, como homenaje a su memoria.

Algeciras, 22 de julio de 2012.

Pepe Fortes Castillo.

________

* El estrobo consiste en una bandolera rematada con un cabo de 130 centímetros, que termina en un corcho o trozo de madera que se lía al tiro de la jábega de manera que el trabajo se reparta en todo el cuerpo y no solo en las manos.** Metafiones son unos cabos finos cosidos al filo de las redes o de las velas que le sirven para unir los diferentes paños y telos.

*** Braza es una unidad de longitud náutica, usada generalmente para medir la profundidad del agua. Se llama braza porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos, aproximadamente dos metros, ó 6 pies en el sistema de medición anglosajón. Actualmente es considerada arcaica e imprecisa.

En diferentes países la braza tiene valores distintos:

- Una braza española vale 1,6718metros = 2 varas.

- Una braza inglesa, llamada fathom en inglés, equivale a 1,82878 metros ó 2 yardas (6 pies).

APUNTES DE LA HISTORIA DE LA PESCA EN CEUTA – II

"In Memorian del Teniente de Navío D.Ángel Pardo y Puzo"*

Los nuevos pescadores llegados del sur y este de la Península, aportaron a la flota ceutí nuevos y más modernos sistemas de pesca. Embarcaciones como faluchos, jabegotes, traiñas, marrajeras o palangreros, almejeros y de arrastre, fueron llegando a Ceuta. Aquí también se construyeron nuevos barcos de manera que, en la década de los cincuenta, poseíamos una de las mayores flotas pesquera de bajura de toda España. Todo este auge perduró hasta una década después de la independencia de Marruecos.

El falucho era una copia agrandada del sardinal. La única variación notable era el codaste de popa, que si en el sardinal es curvo, en el falucho es recto pero caído un poco hacia proa. El objetivo del falucho es poder embarcar y calar un arte mayor que el sardinal, a la vez que su mayor envergadura, les permite alcanzar pesqueros más lejanos.

Dos sardinales y un falucho en la Playa de los MártiresEl jabegote es una jábega de mayor porte y dotada de mástil. Si el falucho es un sardinal grande, casi es el mismo caso del jabegote con la jábega. Dotado con mástil y vela latina pero con menor antena que el sardinal. El jabegote logra alcanzar pesqueros que la jábega a remos no puede lograr.

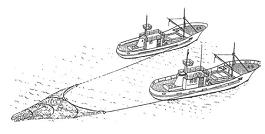

JabegoteLa traiña es un barco de mayor eslora que los anteriormente tratados. Dotadas de motor y auxiliadas por un bote llamado “cabecero”, utiliza la pesca del cerco. El arte del cerco, posee relinga corchera flotadora en su parte superior y de plomos en la inferior. La relinga emplomada tiene unas anillas en toda su longitud y a través de ellas, pasa una veta llamada “jareta”. Al calar el arte, el cabezal pasa a bordo del bote -de ahí el nombre de cabecero- y el resto del arte se va arrojando al mar a la vez que el barco traza una circunferencia hasta volver al punto de partida donde le espera el cabecero. La maniobra inmediata es tirar de la jareta, de manera que las anillas del fondo se unan formando una bolsa. El próximo paso es tirar de la relinga de corchos hasta que al final solo queda en la mar el poco arte que contiene la pesca. De inmediato se procede a subir el pescado a bordo, labor que se denomina “copejea”

Traiña “Nuevo Lobo”

Varios años más tarde a este arte de pesca, se incorporó el “bote lucero”. Consiste en un nuevo bote algo mayor que el cabecero y que lleva instalado entre tres y seis lámparas de parafina que funcionaban con gasolina a presión. En Ceuta les llamaban “Petromax”.

Los cardúmenes son atraídos por esta potente luz y una vez que el patrón lo considera oportuno

se procede a la calada. Esta se lleva a cabo rodeando el bote lucero que tiene bajo sus luces concentrado a los peces.

Arte de pesca al cercoLa marrajera recibe este nombre debido a que de tiempos ancestrales, el objetivo de la pesca con palangre de superficie era el marrajo. En Ceuta se practica desde comienzo del siglo XX, especialmente por pescadores temporales de Málaga y Almería, hasta que la gran mayoría de estos se afincaron en nuestra ciudad.

Marrajeras atracadas en el Muelle de Pescadores

Cuando era un niño y en compañía de mi abuelo o el tío Jesús, visitaba la primitiva lonja -donde me viene a la memoria la presencia de grandes mesas de granito-, recuerdo que tantos marrajos eran igualados o superados en capturas por “agujas palá” -pez espada.

Peces espadas (aguja palá)

En mi juventud las marrajera solía ser de menor eslora que las traiñas. Como éstas, siempre las he conocido dotadas de motor, pero cuando llegaron y se afincaron en Ceuta, la mayoría eran faluchos que navegaban con vela latina.El palangre de fondo tiene como objetivo la captura de espacies como el besugo -conocido por los ceutíes como “goraz” o “voraz”-, merluza y pintarroja. Esta última durante los años cuarenta, se consumía seca, al estilo de “volaores” y bonitos. Pero eso lo dejaremos para más adelante, que llegaremos al salado y secado de especies.

En cada extremo de los palangres dos boyas indicaban el lugar donde se ubicaban, y de noche, se dotaban de un farol de petróleo fabricado de hojalata y con los cuatro lados con cristales. Estos faroles se fabricaban al final de la calle Misericordia, igual que los “jarrillos” de lata, en un taller propiedad de Enrique Pato y su socio Paco Jiménez.

Los almejeros o barquilla almejera que llegaron a Ceuta, lo hicieron desde Málaga. Era un sardinal adaptado, que en vez de utilizar el arte de red, pescaba con rastrillo. En la cubierta de la parte de popa, se adaptaba un cilindro de setenta centímetros de largo, con cuatro manerales en los extremos que se accionaba entre dos marineros utilizando piernas y brazos. Se denominaba molinete y con él, a través de una veta, se recogía un rastrillo que había sido calado en el fondo. Queda claro que era preciso fondear con anterioridad el barco por proa.

Este tipo de pesca se utilizaba sobre bancos de arena y su objetivo era la pesca de bivalvos y “cañaillas”. Existen varios tipos de rastrillo, pero ni que decir tiene, que estos marineros utilizaban el malagueño. De inicio, en la playa de los Mártires, encontraron un filón que sólo finalizó con la construcción del puerto.

Mi padre me contaba, que de niño iban a esta playa a coger almejas y navajas. Utilizando solo las manos, cogían grandes cantidades.

Para finalizar este capítulo comentaremos otro tipo de pesca introducida en Ceuta por pescadores de Santa Pola. Consistía en arrastrar por popa una gran red de copo. De ahí que sea conocida como pesca de arrastre*. Recuerdo que le llamaban pesca al “Bou”, o también, la “baca” o “vaca” según la ortografía del autor.

Si la jábega es arrastrada por pescadores desde la playa, con este sistema es la embarcación la que hace la labor.

Arrastreros a vela

Los primeros barcos propulsados a vela, veían limitado su faenar cuando el viento no soplaba con la suficiente fuerza, como para hacer navegar el barco arrastrando el arte. Para minimizar estos inconvenientes, se buscó la formula de hacer la misma labor con dos embarcaciones. A este sistema se le llamó “arrastre por parejas”.

Arrastre por parejasHoy los barcos son propulsados a motor y autosuficientes como para arrastrar por si solos grandes artes, que aprovecho para apuntar que son tan destructivas en el lecho marino, que deberían ser prohibidas.

Con esta breve historia de la pesca en Nuestra Ciudad, CEUTA EN EL CORAZÓN quiere rendir un emotivo homenaje, a todos aquellos hombres de mar que de una forma u otra, vivieron su existencia recibiendo golpes de mar en nuestro Estrecho o Bahía Sur. Otros perdieron la vida ganándose el sustento, como los marineros del Lobo Grande, Los Mellizos o San Carlos o aquellos otros que la dieron sirviendo a la patria, como los marinos del Guadalete.

Algeciras, 25 de julio de 2012

Pepe Fortes Castillo

________

* La pesca del Bou se realizaba con dos barcas a la pareja a finales del siglo XIX, y se denominaba de esta manera porque se realizaba la faena de pesca de tal modo que recordaba a las faenas agrícolas, cuando los bueyes tiraban de un arado para apartar la tierra e ir dejando los surcos preparados para sembrar. También otros estudiosos atienden a otra interpretación aludiendo que para sacar o meter los barcos en la mar desde la playa donde se varaban, la fuerza de tracción para ejercer estas faenas eran realizadas por grupos de bueyes.

La denominación de “baca o vaca”, tuvo lugar ya entrado el siglo XX, cuando la fuerza motriz de las embarcaciones cambiaron de la vela al motor, y además con el descubrimiento y construcción de las puertas reflectoras que, al colocarse delante de los artes posibilitaban la apertura de sus bocas sin necesidad de ser abiertas desde la separación que ofrecían los tiros anclados a las maquinillas de dos embarcaciones( bous).** Como no puede ser de otra manera, es de agradecer la labor de investigación y recopilación de las artes, embarcaciones y técnicas descritas en la “Cartilla del Pescador” (Conocimientos útiles á los pescadores) que, D. Ángel Pardo y Puzo, supo plasmar en su obra, hace ya más de un siglo… En la lectura de su trabajo hemos pasado largos ratos disfrutando de sus descripciones técnicas y de sus magníficos dibujos de las artes empleadas a principio de la centuria anterior. Y como manifiesto reconocimiento a su preocupación y labor didáctica en pos de los humildes y siempre sacrificados pescadores, hemos dejado constancia de algunos de sus únicos y soberbios dibujos que, realzaban, aun si cabe más , a la cuidada redacción de sus textos…

APUNTES DE HISTORIA DE LA PESCA EN CEUTA.EL MARISQUEO

Una práctica casi desaparecida de Ceuta es el marisqueo. Siempre fue una de mis grandes hobby. Esta afición me viene de muy pequeño, cuando en casa de mis abuelos veía que mi tío Jesús, en compañía de su primo Cayetano López y el cuñado de éste, Antonio González, llegaban al Patio de la Ramblilla cargados de erizos, otros días, lapas y, otros, mejillones.... Deseaba crecer para poder hacer lo mismo y nunca olvidaré el día que mi tío me llevó a su casa en la calle Simoa número ocho, nos hicimos de un par de formones y una bolsa y me llevó al bello roquedo que hay tras la playa de San Amaro. Era una bella tarde de verano, por el año 1950. Mi inexperiencia no fue óbice para disfrutar de aquella hermosa tarde junto a mi querido tío Jesús. Pocas lapas y mejillones fueron arrancadas de las piedras por mi formón, pero mi tío, en este terreno era autosuficiente y el solo se bastó para que la mariscada fuera fructífera.

Era típico en Ceuta -hasta bien entrada la década de los sesenta-, la presencia de los mariscadores visitando los bares de tapeo, ofreciendo marisco listo para consumir. Provisto de una cesta de caña y un caballete, con los brazos en jarra -al estilo de los “cenacheros” de Málaga-, iban ofreciendo el producto. Recuerdo que en Ceuta eran dos señores, los dedicados a este menester. Siempre vestían chaquetilla blanca y ofrecían; gambas, “cañaillas”, percebes, cangrejos reales, nécoras, huevas y lomos de bonito, camarones, solían llevar también ristras de jurelitos secos, etcétera. Su zona de venta se relacionaba con el entorno de los bares de aquella época como; Casa Julián, Casa Rejano, Vicentino, La Campana, Sede Social de Caza y Pesca, Bar Niza, La Vinícola y Cafetería de Florentino. La misma zona que lo hacían los dos músicos, uno con la batería y el otro con el acordeón que hacían las delicias de transeúntes y clientes de los bares. Entrañable recuerdo de dos estampas muy ceutíes y que desgraciadamente hemos perdido.

Los chavales de Plaza de África solíamos ir a mariscar a la “Goraza” o “Coraza”, que son las piedras que se hallan en la parte del poniente del Mirador de la Carretera Nueva. Este mirador que era patrimonio del pueblo, hoy está ocupado por el restaurante del Club Natación Caballa. Ya podrían nuestras autoridades, gestionar el tema de forma que este entrañable lugar sea devuelto al pueblo ceutí, de manera que disfrute como yo tuve la suerte de hacer en mi juventud de algo tan nuestro.

Volviendo a la “Coraza”, he de decir que en mi niñez, he pasado ratos inolvidables en ese rincón de mi barrio. Era muy rico en “bulgaos”, “cañaillas de piedra”, lapas y cangrejos “pelúos”, que con un alambre y un trozo de pescado, lográbamos que salieran de sus cuevas, para atraparlos. El inconveniente era que si te descuidabas y te agarraba con una de sus pinzas, el mordisco era tremendo.

También llevábamos salabares que cebábamos con media sardina y atrapábamos camarones. Esta pesca con salabares, era más fructífera en las escolleras del Muelle de Pescadores, porque además de los sabrosos camarones, también “entraban al aro” centollos y algunas castañuelas.